※ 아래 내용 중 스포일러가 포함될 수 있으니 유의해주세요.

평범한 회사원 나미(천우희)가 어느 날 자신의 스마트폰을 버스에 떨어뜨린다. 이 스마트폰을 주워간 사람은 공교롭게도 휴대폰 수리기사인 우준영(임시완)이다. 나미에게 있어 스마트폰은 어떠한 물건이었을까? 그렇다면 우리가 손에 쥐고 있는 스마트폰은 또 어떤 존재일까? 분명한 것은 더 이상 인생의 일부가 아니라는 점이다. 인생의 전부라 단언하기도 어렵지만 나의 일상을 지배하고 있는 절대적 존재라는 것을 이 작품 속 나미를 통해 충분히 공감할 수 있을 것이다.

나미의 일상은 휴대폰의 알림 소리로부터 시작된다. 중고시장에서 물건을 거래하고 사진을 찍어 SNS에 이런저런 이야기를 올리며 물건 배달과 길 찾기, 야구 티켓 예매, 모바일 게임까지 나미의 일상 그 자체를 이루고 있다. 더불어 카페를 운영하는 아빠 승우(박호산), 절친 은주(김예원), 회사 동료들과 소통하는 창구가 되기도 한다. 이게 이상한가? 나미의 일상을 송두리째 담고 있는 스마트폰의 존재는 결코 우리와 다르지 않아 보인다.

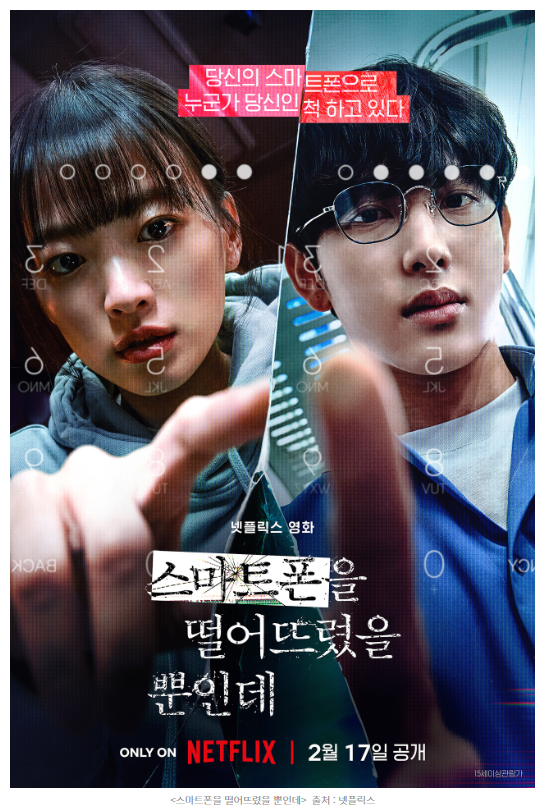

이 작품은 시가 아키라 작가의 2017년 추리 소설이었고 영화 <링>으로 유명한 나카타 히데오 감독에 의해 실사 영화화 되었다. 그리고 시간이 흘러 우리나라 제작진에 의해 만들어졌고 넷플릭스를 통해 스트리밍 되었다. 평범한 일상을 짓밟힌 회사원 이나미를 천우희가, 평범한 일상을 스마트폰 하나로 집어 삼켜버리는 휴대폰 수리기사 우준영을 임시완이 각각 연기했다. 제목은 <스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데>이다.

위에서 간단히 언급한 것처럼 나미의 일상은 스마트폰과 줄곧 이어진다. 의사소통 자체도 카카오톡이나 SNS 따위로 충분히 해결할 수 있고 물건 거래나 구매도 모바일 앱을 통해 충분히 가능하다. 그게 무엇이든 사진을 찍어 SNS를 통해 공유하니 여러 사람들에게 널리 퍼지는 것도 순식간이다. 수도 없이 널려있는 온라인 게임을 통해 시간을 보내기도 하고 넷플릭스 등 OTT 서비스로 방구석에 앉아 최신 영화를 보기도 한다. 작품의 주인공인 나미의 일상이기도 하지만 우리의 일상이기도 하다. 휴대폰 수리기사인 준영이 휴대폰을 가져간 이후 나미의 일상은 달라진다.

자신의 (거의) 모든 것이 담겨있는 존재라 충전하는 시간을 제외하면 나와 꼭 붙어있는 존재가 아닌가. 휴대폰이 없으면 하루가 불편하고 또 불안해질 정도인데 나미는 오죽하랴. 하지만 친구 은주의 휴대폰으로 전화가 걸려왔고 휴대폰을 되찾을 수 있었다. 하지만 이미 스파이웨어라는 것이 휴대폰에 스며든 이후였다. 여기서 말하는 스파이웨어는 지극히 악의적인 의도로 사용되는 소프트웨어를 말하며 개인의 중요한 정보들을 수집할 뿐 아니라 정상적인 시스템 동작 자체를 방해하기도 한다. 작품 속 준영은 나미의 휴대폰을 손에 쥐고 있지 않음에도 이를 지배하며 보이지 않는 스파이가 된다. 결국 나미는 준영에 의해 서서히 고립되기 시작한다. 동료를 잃게 되고 직장에서 쫓겨나며 가장 친한 친구를 배신자로 만들기까지. 급기야 아빠의 목숨도 그리고 자신도 위협받는다.

사실 보이스피싱이나 스미싱처럼 금전적인 목적이라면 지극정성을 다해 모아놓은 목돈을 잃게 되는 위기에 빠지게 된다. 보이스피싱 자체를 아이템으로 다뤘던 영화 <보이스>가 그러한 측면이라면 이 작품은 '관계'에 집중한다. 스마트폰과 연결된 수많은 관계가 한순간에 무너졌을 때의 그 고립감과 절망감은 공감 가능한 현실공포가 아닐까? 스마트폰은 이 시대가 낳은 디지털 산물이지만 스마트폰에 존재하는 것들로 연결되는 관계는 인간이 사회적 동물이라는 것을 증명한다. 영화 <서치>에서도 디지털 산물에 의한 굉장히 디지털화된 관계를 이야기하기도 하는데 이와 연결된 사회적 네트워크를 통해 추적하는 아빠의 모습을 보여주기도 했다.

영화 속 빌런이었던 준영에게는 어떤 이야기가 있었던 것일까? 단순한 관음증도 아니고 그렇다고 돈이 목적도 아닌 그에게 진짜 의도는 무엇이었을까? 오히려 '소시오패스나 사이코패스의 살인 동기 따위에 친절한 설명이 핋요한가?'라는 역질문이 돌아올지도 모르겠다. 굳이 개연성을 따지자면 분명히 빈틈이 있다. 더구나 충분히 예상 가능한 결말이다. 달파란님의 신나는 삐삐밴드 음악으로 시작된 활기찬 분위기가 암울하게 이어지는 건 어쩔 수 없는 것 같다(TMI, 아는 사람은 알겠지만 영화음악을 맡은 달파란은 과거 삐삐밴드에서 베이스 기타를 연주한 멤버였다. 작중에서 흘러나온 노래는 삐삐밴드의 '안녕하세요'였다)

그럼에도 불구하고 휴대폰 하나로 이어지는 일상의 파괴는 그런대로 공감할 수 있도록 연출되었다. 완벽한 설득력보다 스마트폰을 사용하는 사람이라면 소름 돋을법한 공감대 형성 정도라 하겠다.

사실 이 작품을 보고 나면 꽤 찝찝하다. 누구나 휴대폰을 손에 쥐고 다니지만 영화처럼 전면(혹은 후면이든)에 보이는 카메라가 나를 머리부터 발끝까지 쳐다보고 있다고 생각하면 상당히 끔찍하다. 더구나 '개인정보' 그 이상의 것들을 담고 있는 디바이스인지라 (조금 과하게 언급하면) 잃어버리는 순간 세상과 단절될 정도가 아닌가. 4차 산업혁명이라는 키워드는 초연결사회와 이어진다. 초연결사회는 사물인터넷을 만물인터넷의 개념으로 진화되는 것을 의미하기도 한다. 우리의 일상은 스마트폰과 연결되기도 하지만 LTE나 5G라고 말하는 네트워크를 타고 전 세계로 뻗어나간다. 디바이스라는 것이 점차 진화하기도 할 테지만 결국 다양성도 함께 가져간다. 스마트폰을 넘어 노트북, TV, 냉장고, 자동차, 로봇 등으로 이어지면서 서로가 서로를 연결한다.

보다 편리한 세상을 위한 '연결'이고 우리 일상 깊숙이 파고들어도 이를 막을 순 없을 것 같다. 기술이 진화하면 라이프 스타일 자체가 바뀐다. 테크놀로지를 올바르게 사용하면 유토피아와 가까워질 테지만 이면에는 이를 악용하는 케이스도 반드시 존재한다. 누군가에게는 유토피아가 될 수 있겠지만 또 다른 누군가는 디스토피아에서 허우적거릴 수도 있다. 내가 가진 스마트폰 역시 수많은 것들이 연결고리를 형성하고 있다. 셀 수도 없이 수많은 앱들이 디스플레이에 깔리는 모바일 시대가 아닌가. 그러한 시대 속에서 삶의 질을 높이기 위해 어쩌면 맹목적인 유토피아를 쫓고 있는 셈. 나도 모르는 사이 준영과 같은 빌런이 만들어 놓은 덫에 걸리진 않을까? 과연 당신의 스마트폰은 안녕한가?

※ 글의 내용 중, 스포일러가 포함될 수 있습니다.

※ 영화를 보는 사람마다 개인의 취향이 있는지라 영화를 보고 나서의 느낌 또한 다를 것입니다. 저 역시 지극히 개인적 의견을 담아 작성한 리뷰입니다.

소셜댓글