ChatGPT로 온 세상이 난리다. 유튜브, 미디엄, 커리어리, 서핏, 링크드인.. 모두 하루 멀다 하고 ChatGPT가 ‘무엇을 할 수 있는지’에 대한 글이 쏟아지고 있다. 검색 서비스의 미래를 바꿀 것이다, 코딩을 개발자가 할 필요가 없다(그래서 우리는 실직할지도 모른다.), 구글의 수익모델(검색)이 위협받고 있다, 수능이나 의사자격시험 등의 문제를 나 대신 풀어줄 수 있다, 000까지 할 수 있다. 등등..

자신의 업무 영역에서 직접 사용해 본 경험담을 공유하고, 현재 성능과 앞으로 발전되어 가능해질 기능에 대해 논의하고, 앞으로 생성 AI를 우리가 업무 현장에서 ‘어떻게’ 활용할 수 있을지 논의가 계속해서 이어지고 있다. 내게 미래 예지 기술은 없지만, 적어도 몇 달은 이 현상이 지속될 것이라는 것은 분명하다. 사실, ChatGPT의 성능에 대한 논의는 내 관심 밖이다. 새로운 도구가 기존 도구의 자리를 대체하거나 더 높은 생산성(시간과 노력의 절약)을 가져다주는 것은 인류가 땔감에 불을 지핀 이래 계속해서 있어왔기 때문이다.

내가 주목하고 싶은 변화는 ‘디지털 데이터를 기초로 한 의사결정에 대한 의존 강화’다. 단순 업무에 도움을 받으려는 것을 넘어서 ChatGPT를 이용해 ‘새로운 사업 기회를 발굴하거나, 현재 사람들의 행동과 의견을 조사해서 의사결정하려고 하는 시도’가 많아지고 있다. 예를 들어, 소셜 미디어에 등장하는 특정 지역의 방문 데이터를 활용해서 사람들이 좋아할 만한 카페를 만든다거나 메뉴를 개발할 수 있다.

전 세계에 흩어진 데이터를 긁어모아, 사람이 이해할 수 있는 방식으로 똑똑하게 처리해서 의사결정을 한다는 아이디어는 더없이 훌륭해 보인다. 어라, 그런데 이상하다. 우리 할머니는 SNS를 전혀 사용하지 않는데? 어느 앱에도 리뷰를 남긴 적 또한 없다. 이메일을 쓰고 ‘고객 센터’에 의견을 남기는 일은 어려워서 시도조차 하지 못할 것이다. 아마 남은 인생 내내 리뷰 같은 것을 남길 가능성은 요원하다. 사람들이 디지털 세상의 자료를 바탕으로 의사결정한다면, 그럼 우리 할머니 의견은 누가 반영해 주나?

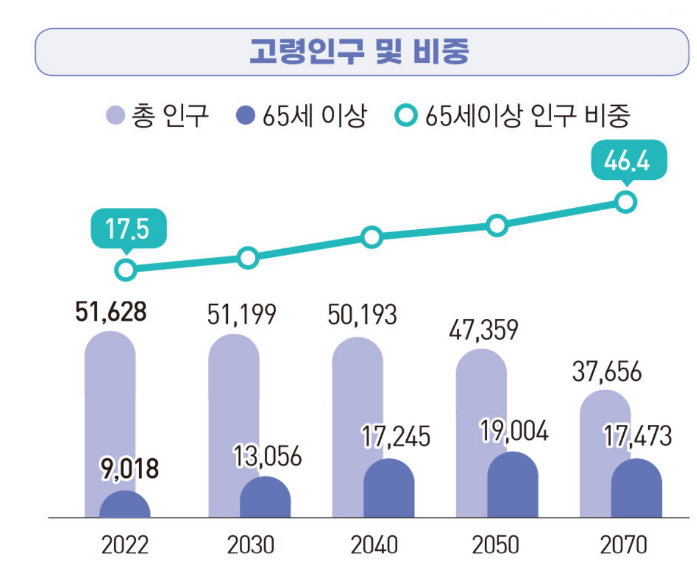

우리 할머니 같은 사람은 혼자가 아니다. 2022년 통계청 자료에 따르면 우리나라 고령자(65세 이상 인구)는 901만 8천 명으로 전체 인구의 17.5%이며 '25년에는 20.6%로 우리나라가 초고령사회로 진입할 것으로 전망된다. 디지털 포메이션이 과거에 할 수 없던 것들의 접근성을 엄청나게 높여주고 있지만, 새로운 기술의 등장은 누군가를 소외시키고 있다.

기술산업에서, 수많은 데이터가 우리를 좋은 의사결정으로 이끌어준다는 생각은, 아직까진 환상에 가깝다. 사례를 하나 보자. 다크데이터에 나오는 사례다.

2012년 10월, 허리케인 샌디(Sandy)가 미국 동부해안을 강타했다. 당시 샌디는 미국 역사에서 두 번째로 강한 허레케인이자, 대서양에서 발생한 허리케인 중 가장 큰 규모로 기록되었다. 750억 달러에 달하는 재산 피해와 200명이 넘는 인명을 앗아갔으며, 정전으로 금융 시장이 문을 닫는 사태까지 발생했다.

주목할만한 점은, 이 시기 미디어의 역할이다. 샌디의 돌풍과 함께, 관련 트윗이 넘쳐났다. 트위터는 무슨 일이 어디에서 벌어지고, 실시간 사건현장을 중계하는 역할을 했다. 2012년 10월 27일에서 11월 1일 사이에 관련 트윗이 2천만 건이 넘었다. 이 정도면 사태를 파악하기 위해 이상적인 데이터로 보인다.

그러나, 나중에 분석해 보니 샌디에 관해 가장 많은 트윗이 발생한 곳은 맨해튼이었고, 로커웨이와 코니아일랜드에서는 매우 적었다. 맨해튼의 지하철이 잠긴 것은 사실이지만, 피해가 다른 곳에 비해 그리 큰 곳은 아니었다. 로커웨이와 코니아일랜드에 트윗이 적었던 이유는 ‘스마트폰 사용자가 적었기 때문이다.’

샌디가 한 지역을 완전히 초토화해 버렸다면? 사람들은 그 지역 주민이 무사하리라고 여겼을지도 모른다. ‘모르는 데이터’가 아는 데이터보다 치명적이다.

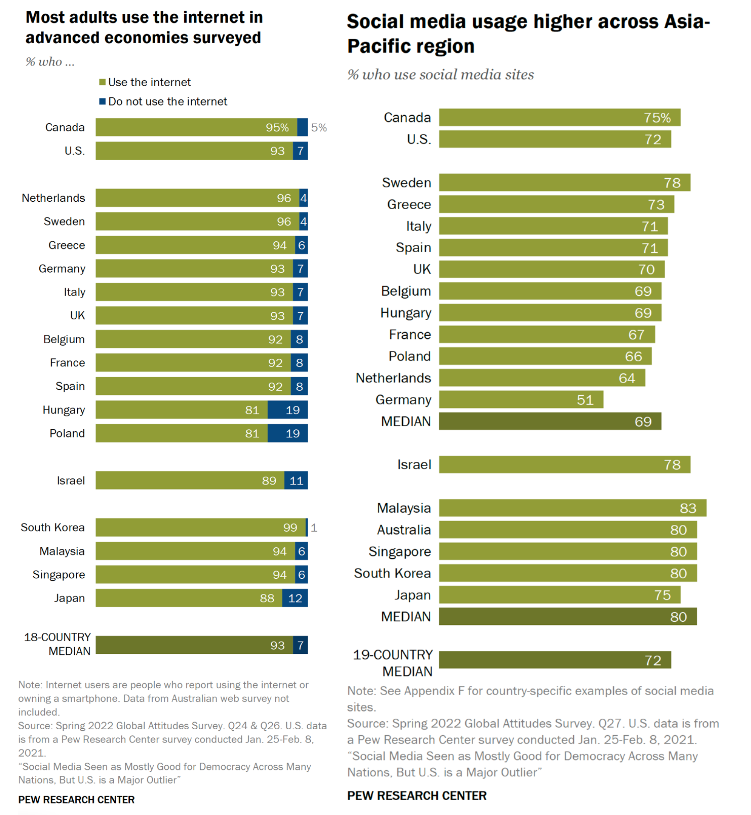

비단 노인 인구에 대한 이야기만이 아니다. 여론조사 기간 PEW Research Center에 의하면 전 세계 주요 국가 인터넷 사용률은 대부분 90%가 넘는다. 한국의 경우 무려 99%다. 하지만 우리는 인터넷을 사용하지 않는 사람에 주목해 보자. 헝가리와 폴란드의 경우 19%, 다섯 명 중 한 명 꼴로 인터넷을 사용하지 않는다. 이 통계가 전 세계 통계가 아니라는 점은 더욱 주목할 만하다. 미국, 캐나다, 스웨덴, 프랑스, 영국, 이탈리아 등 ‘선진국만’ 따져서 봤을 때 그렇다는 것이다.

소셜 미디어 사용률은 어떨까? 독일의 경우 두 명 중 한 명만이 소셜미디어를 사용한다. 앞서 허리케인 샌디의 예시처럼, 독일에서 소셜미디어 데이터를 활용해서 어떤 판단을 하고자 한다면, 우리는 무려 절반의 인구를 무시하게 되는 셈이다. 단순히 사용률뿐만 아니다. 우리는 온라인에서 무언가를 업로드하는 사람이 그것을 보는 사람이 비해 굉장히 적다는 사실을 모두 알고 있다. ChatGPT가 의사결정을 도와주는 렌즈라면, 이 렌즈는 세상의 극히 일부만을 보여주는 왜곡된 렌즈라는 사실은 분명하다. 적어도 현재 시점에는 확실히 그렇다. 단기적으로 해소될 가능성도 아직은 보이지 않는다.

새로운 기술이 데려올 미래에 사람들은 쉽게 흥분한다. 새로운 기술이 좋아 보이는 이유는 그것이 기존에 우리가 사용하던 것에 비해 어떤 면에서든 ‘강력하기’ 때문이다. 이는 즉, 새로운 기술이 이전보다 강력한 불평등을 만들어낼 수 있다는 뜻이기도 하다.

그래도 긍정적으로 생각할 수 있는 부분은 포용력 높은 사용자 경험을 위한 디지털 산업계의 노력이다.

얼마 전, 카카오톡 이모지에 대체 텍스트가 삽입된다는 소식을 접했다. 이제 시각 약자들도 사람들이 자주 쓰는 이모티콘을 ‘카카오톡 이모티콘’ 이 아니라 ‘일하는 중, 컴퓨터, 곰, 움직이는 이모티콘’이라고 안내받을 수 있다. 이 외에도 PC에 스크린리더 기능이나 점자 단말기를 지원하기도 한다. 혹은 난청 환자의 디지털 삶의 질을 높이기 위해 입술 모양을 읽어 글로 변환해 주는 기술이 활발히 연구 중이기도 하다.

접근성(Accessibility)과 포용력(Inclusive Design) 있는 경험을 만드는 가장 좋은 방법은, 만들고 나중에 약자를 위해 무언가를 추가하거나 별개의 단계로 취급하는 것이 아니라 프로젝트 자체에 포함시켜야 한다는 접근이다. (Accessibility is not a step in your project, Accessibility is a mindset; it should be embedded in everything you do 그래야 우리가 누군가를 소외시키지 않으려는 노력을 ‘비용’으로 치부하지 않을 수 있기 때문이다.

보도블록에 점자블록을 넣는 것을 ‘낭비’라고 생각하는 사회에서 누가 살 수 있겠는가? 보도블록 사업을 할 때는 점자블록에 대한 계획이 반드시 포함되어야 한다. 무엇인가 새로운 기술이 등장할 때, ‘그것이 무엇을 해줄 수 있는가’에 대한 논의만큼 중요한 것은 ‘그것의 혜택을 받을 수 없는 사람들에게 어떤 블록이 필요한가’에 대한 논의를 하는 것이다.

소셜댓글